学生時代、御所の中を歩いていて、蛞蝓になって塀をのぼってゆく夢の話を聞いたことがある。なんでも、夢を見たら、自分の襟首をひっつかんで夢から引っぺがし、枕元においてある紙に、今見たばかりの夢を書き写すことを習慣にしているのだそうだ。せっかく気持ちよく眠っているのに、ずいぶん過酷なことをするものだ、となかば呆れて聞いていたが、後に彼はH氏賞を受賞した。物書きになるような者はふだんから、並の人間には及びもつかぬことをしているものだ。主人公も同じことをしている。

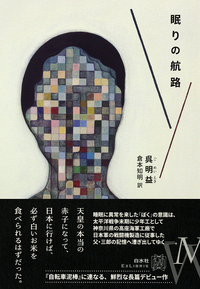

日本では『歩道橋の魔術師』、『自転車泥棒』、『複眼人』が既に訳されている呉明益だが、この『眠りの航路』が最初の長篇小説である。呉明益といえば、台北の中華商場を舞台にした作品で有名だが、本作にも登場する。そして、あの自転車と失踪した父についても詳しく語られている。邦訳の順序が、逆になっているので、本作が『自転車泥棒』の前日譚のようにも読めるが、事実は、読者から「あの自転車は、あれからどうなったのですか」と訊かれ、思いついたのが『自転車泥棒』だったのだ。

そんなこんなで、愛読者にとっては初めて出会う気がしない「ぼく」は、台北でゴシップ紙の記者をしている。しかし内心では今の仕事に嫌気がさしている。そんなとき、友人に誘われて数十年に一度という竹の開花を見るために、陽名山に登って以来、睡眠時間の周期が二十七時間に伸びたことに気づく。眠くなるのが一日に三時間ずつ遅くなる。そして睡魔に襲われると、夢も見ず、死んだように眠るのだ。いつどこで眠り込んでしまうかも知れないのでは、記者の仕事もできず、「ぼく」は、山の中に家を借り、時間に縛られない仕事をするようになる。「ぼく」はそこに大量の太平洋戦争の資料を持ち込む。

短章形式で、複数の話題が入れ代わり立ち代わり語られるので、最初は分かりづらいが、そのうち、太平洋戦争末期、台湾から神奈川県の高座海軍工廠に少年工として渡航した十三歳の「三郎」というのが、「ぼく」の父であることが分かってくると、話のつながりが見えてくる。「ぼく」の父は難聴という持病のせいもあって、寡黙で自分のことを話さない人だった。大学に進んでからは、商場にあった家を出て、父と話すこともなくなっていた「ぼく」だが、同窓会の日、偶然出会った今は古本屋をしている旧友から、父が昔売った本に紛れていた菓子箱を返される。その中には、写真その他、父の過去が残されていた。

断章ごとに、叙述のスタイルが変わる。ひとつは、現在の「ぼく」が語る睡眠障害について、医者と語り合う夢と眠りについての理論的考察。山に籠りながら、週一で医師の家に通ううち、日本の医師を紹介された「ぼく」は日本に渡る。「ぼく」は治療の傍ら、父の所持品に記録されていた場所を訪れる。もう一つは、太平洋戦争末期の三郎の海軍工廠での暮らし。彼はそこで五歳年上の平岡君と知り合い、秘かに敬慕の念を抱くようになる。平岡君は宿舎の図書館職員をしていたが、暇を見つけては少年工に話をしてくれた。二人はそこで、終戦の詔勅を聞くことになる。

この「ぼく」の現在と戦争末期の三郎の話に割り込むように、「ぼく」の語る、父の中華商場時代の回想が入る。そして、それとは別に「あなたは」という二人称の語りによる、日本語教育を受けて育ち、戦後帰国したものの、中国語を話す台湾人の中で暮らす三郎たち「失われた世代」の抱く違和感と孤独が綴られる。叙述スタイルが異なるのは、「ぼく」が、小説を書こうとしているからだ。ある意味ではこれは作家の構想メモのようなものだ。整理して普通の小説らしい体裁をとることもできただろうが、作家はこのスタイルを採用した。

断章形式は便利な形式だ。前の章とは無関係に全然別のことが書ける。視点もいくらでも変えることができる。だから、短くなったベッドの脚の代わりに床と脚の間につっこまれて身動きがとれなくなり、寝ている人間の夢に入り込むようになった「石ころ」という名の亀の視点でも書ける。あるいは、地上を遠く離れた世界に坐す観世音菩薩の心中にも入り込むことができる。人々の祈りを聴くことのできる大慈大悲の観世音菩薩の心中には広大無辺の図書館があり、内部は六角形だというから、まるで、あの「図書館」ではないか。

「ぼく」と父は「夢遊病」と「睡眠障害」という夢にまつわる共通項を持っていた。夢について深く知るにつれ、それまで見ることもなかった暴力的な夢や不思議な夢を見ることになり、疎遠だった父との関係を再構築してゆく。戦争というものを知ることなく大きくなった「ぼく」の目を通して、父のような「失われた世代」と称される人々の、これまで台湾では表だって語られることがなかった世代の存在意義を問い直したい。ひとつには、そういう思いがあったのだろう。これ以降の作品と比べると、幾らか生硬な感があるのは否めない。

ただ、そこは呉明益。こんなに詰め込まなくても大丈夫なのに、と思えるほど多彩なエピソードを用意して、読者を愉しませてくれる。観世音菩薩の図書館もそうだが、平岡君が三郎に語って聞かせる「蘭陵王」や岬の物語は、先行するテクストを巧みに自分の小説に繰り入れる、この作家の持ち味を早くものぞかせている。また、厖大な数の太平洋戦争中の資料を読み込んだ結果が、あの映画『風立ちぬ』にも出てきた牛を使っての飛行機の移動や、上野動物園で見世物にされたBー29の搭乗員の話等に活かされている。また、「レム睡眠障害」をはじめ、眠りや夢に関する理論も平易に紹介されていて、大いに勉強になった。

夢の話だが、以前は見たこともある、空を飛ぶ夢もとんと見なくなり、見るのは退職前の仕事に纏わる夢がほとんどだ。やるべき仕事が期日までにできておらず焦ったり、その言い訳を考えたり、とまるでわざわざ夢で見なくてもいいようなお粗末な夢ばかりなのは、夢を重視してこなかった罰なのか、それとも、定年でさっさと退職したことを、心のどこかで悔やんでいるのか、こればかりは自分でも判断のしようがない。